接触电阻损耗发生在硅太阳能电池和金属触点之间的界面处。为了保持较低的顶部接触损耗,顶部 N+ 层必须尽可能重的掺杂。然而,高掺杂水平会产生其他问题。如果大量的磷扩散到硅中,多余的磷就会位于电池表面,形成“死层”,光产生的载流子几乎没有机会被收集到。由于这个“死层”,许多商业电池的“蓝色”响应很差。因此,接触下方的区域应该重掺杂,而发射极的掺杂则通过在发射极中实现低饱和电流和保持高发射极扩散长度之间的权衡来控制。

栅极线和半导体之间界面处的接触电阻损耗点。

接触电阻和电流聚集

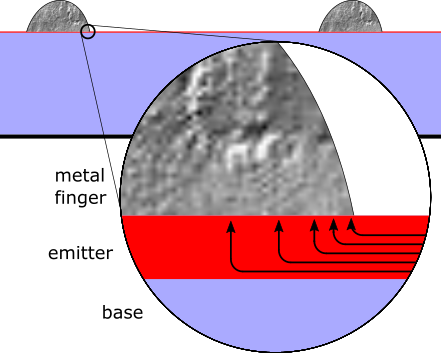

排线金属的电导率比下面的掺杂半导体高得多。排线之间的光产生电流横向传播到触点,并且不均匀地进入触点,其中电流集中在排线触点的边缘,如下所示。

由于电流的横向流动以及与掺杂发射极相比金属排线的高电导率,电流“聚集”在排线的边缘。

传输长度表征了电流拥挤程度。 LT 通常表示转移长度,但这里我们使用转移宽度 WT(单位为厘米),以免与排线长度混淆。

$$W_{T}=\sqrt{\frac{\rho_{C}}{R_{\text {sheet}}}}$$

其中 ρc 是接触电阻,单位为 Ωcm2,Rsheet 是发射极层的电阻,单位为 Ω/□

接触电阻造成的功率损耗

电流流入排线的每一侧,因此在确定功率损耗时,我们将排线分成两部分。

排线处的接触电阻(以欧姆为单位)为:

$$R_{c}=\left(W_{T} / L_f \right) R_{sheet} \operatorname{coth} \left( \frac{W_f } {2 W_T}\right)$$

对于非常小的传输宽度 (WT < Wf/2),有效接触面积等于 Lf × WT

$$R_c \simeq \frac{\rho_c}{L_f W_T}$$

对于大于排线宽度两倍的传输宽度 (WT > 2 Wf),不存在电流拥挤,并且整个触点可用:

$$R_c \simeq \frac{2 \rho_c}{L_f W_f}$$

我们在上面的区域将排线分成两部分,因此每侧只有一半的排线宽度。

排线每侧的功率损耗为 I²RC:

$$P_{loss} = \frac {J_{MP}^2 S_f^2 L_f W_{T} R_{sheet} \operatorname{coth}\left( \frac{W_f } {2 W_T} \right)} {4}$$

要找出由于接触电阻造成的总功率损耗,请将前面的方程乘以排线数量的两倍。

功率损耗部分是接触电阻中消耗的功率除以 I²RC/(VI) 区域产生的功率。

$$ \begin{align} P_{loss.contact} & = \frac{I_{MP}^2R}{V_{MP}I_{MP}} \\& = \frac {J_{MP} S_f L_f R_c} {2 V_{MP}} \\ & = \frac {J_{MP} S_f W_{T} R_{sheet} \operatorname{coth}\left( \frac{W_f } {2 W_T} \right)} {2 V_{MP}}\end {align}$$

其中 Ploss.contact 是由于接触电阻引起的功率损耗部分(0 到 1)。

对串联电阻(以ohm cm²为单位)的贡献为:

$$R_{s.contact} = \frac { S_f W_{T} R_{sheet} \operatorname{coth}\left( \frac{W_f } {2 W_T} \right)} {2}$$

在商业丝网印刷太阳能电池中,硅片上的接触电阻各不相同。银浆烧制的物理过程非常复杂,因此表面拓扑和局部加热的微小差异都会导致银硅粘合质量的巨大变化。